1967년 12월 28일, 예수회의 젊은 노동사제 에지드 반 브루크호벤 신부(Egide Van Broeckhoven, SJ, 1933-1967)가 브뤼셀의 한 금속공장에서 돌연 사망했다. 에지드 신부는 마지막 몇 달 동안 동료 인부인 G와 함께 일하고 있었다. 이들이 맡은 작업은 이동식 경사로를 따라 운반되는 세로 6미터, 가로 1.5미터 되는 금속판을 풀어놓고, 기중기의 집게들을 늦추어 놓는 일이었다. 그런데 이날 갑자기 집게 하나가 금속판을 내려놓지 않고 작동을 멈추었다. 에지드 신부는 그 집게를 늦추려고 쌓여있던 철판더미 뒤로 갔다가, 버팀목이 무너지는 바람에 쏟아지는 금속판에 부딪쳐 척추가 부러졌고, 그는 현장에서 바로 사망했다. 막 서른네 살이 된 때였다.

노동사제는 직접 현장에서 노동하며 노동자로 살았던 가톨릭 사제들이다. 1920년대 프랑스어권인 벨기에와 프랑스의 공업지대에서 시작되어 사회와 교회에서 환영을 받았으나, 냉전이 시작되면서 노동사제들이 공산주의에 허용적이라는 혐의를 받고 1954년 비오 12세 교종이 금지시켰다. 1965년 제2차 바티칸 공의회에서 그 가치를 다시 인정받았는데, 에지드 신부는 그 당시 벨기에의 브뤼셀에서 활동했던 노동사제였다.

공장에서 하는 수도생활

에지드는 본래 관상가의 삶을 희망했다. 기도는 언제나 그를 기쁨으로 채워주었으며, 오랫동안 엄격한 관상생활을 요구하는 카르투시오회에 매력을 느꼈다. “그곳에는 내가 찾는 모든 것이 있기에 행복할 것”이라 여겼다. 그러나 에지드는 카르투시오회와 예수회 사이에서 갈등하다가 빈민지역과 공장지대에서 카르투시오의 영성을 살자고 결심했다.

“주님, 당신을 만날 수만 있다면, 모든 것을 잃어버려도 좋습니다. 이 체험을 제가 매일의 삶에서 계속 하도록 도우소서. 가장 버림받고 가장 잊혀진 사람들 가운데서 수도생활을 하기 위해 카르투시오 수도원의 생활을 희생하겠습니다.”(1963.12.6. 일기)

관상과 실천을 동시에 살아내기로 마음먹으면서, 그는 “하느님 안에서 타인을 찾고, 타인 안에서 하느님을 찾을 것”을 다짐했다. 헤베를레 신학원 신학생들을 위한 정기간행물에 실린 글에서 에지드 신부는 “우리의 사도적 사랑은, 그리스도를 위해서나 우리들을 위해서나 ‘시간 속에서’ 느낄 수 있는 현실이 되어야 한다.”고 말한다.

“우리가 참으로 타인들과 세상을 사랑한다면, 그리스도의 사랑이 우리를 다그쳐 구체적이고 만져볼 수 있는 방법으로 타인들을 만나러 가게 할 것이다.”

그러나 에지드 신부는 사제나 신학생들이 ‘현장체험’ 식으로 몇 주간 노동실습 하는 것을 비판했다. 예수님이 실제로 우리의 삶을 나누어 가지셨던 것처럼, 우리도 타인의 삶을 구체적으로 나누어 가져야 한다는 것이다. 그는 우리가 “구원의 메시지를 선포하기만 해서는 안 되며, 우리 자신이 이 메시지가 되어야 한다.”고 강조했다. 하느님께서 아드님 예수를 세상에 내려 보내실 때, 가서 하늘나라 일을 처리하는데 필요한 몇 가지 정보를 얻어오라고 세상에 실습을 보낸 게 아니라는 뜻이다. “그리스도가 우리를 위하여 스스로 구원의 메시지가 되셨던 것처럼, 우리도 우리 자신이 그 메시지가 되어야 한다.”는 게 에지드 신부의 생각이다.

“노동현장의 길 잃은 이들에게로 가려면, 우리가 가난한 이들의 교회를 대변하는 자들이 되어야 한다. 우리 삶 전체가 가난한 이들의 삶의 방식 및 관습과 조화를 이루어야만 한다. 이것이 우리가 그들처럼 살아야 하고, 그들처럼 가난한 집에서 살며, 그들처럼 생존을 위한 투쟁을 벌여야 하는 이유이다. 아버지의 집이 참으로 그들의 집임을 그들이 느낄 수 있게 하려면, 우리를 통해 드러나는 교회의 얼굴이 새로운 것이어야 한다. 그렇게 해야 할 이유는 교회 안에서 사회의 상류층과 연결된 부분이 있고, 그것 자체가 노동자들이 교회에서 멀어지는 결정적인 원인이기 때문이다.”

친구 안에서 당신을 찾을 때

에지드 신부는 1964년에 사제 서품을 받고. 1965년 8월부터 1967년 12월에 사망할 때까지 2년여에 걸쳐 네 차례나 공장을 옮겨 다녀야 했다. 관리자들이 하는 이야기는 대부분 이랬다. “신부라고요? 당신이 입사할 때 거짓말을 했구먼. 정직하지 못한 사람은 여기 둘 수 없어요. 그렇게 되면 우리가 공산주의자를 모르고 채용하게 될지도 모르잖아요.” 에지드 신부는 즉시 해고되었다. 그때 에지드는 이렇게 일기에 썼다.

“나를 해고한다고 당신들은 말한다. 내가 일을 못해서가 아니다. 내가 ‘사랑 때문에’ 사람들과 가까이 살려고 했기 때문이다. 이건 비극이다. 1,300명의 노동자들이 한 명의 사제와도 접촉할 수 없게 되다니. 어쨌든 공장에서는 그들을 못 만난다. 바깥에서는? 그렇다면 이 공장에서 문 밖으로 쫓겨난 이는 바로 주님이시다.”

에지드 신부는 다른 노동자들처럼 쉽게 해고되고, 여러 차례 사고로 손톱이 빠지고 발목이 골절되면서도 자신이 노동자였던 예수님처럼 구체적인 삶 안에서 사람을 만날 수 있다는 데 기뻐했다. “그들처럼 가난하고, 그들처럼 일하며 살고, 그들처럼 모든 것이 막막하게 되는 것. 복음의 언어로 말하자면, 세상의 권력가들 앞에 보잘것없고 가난한 이들이 되는 것”을 감사했다. 공장에서 노동자들을 만나서 경험한 것은 삶의 바닥에서 나누는 ‘우정’이었다. 에지드 신부가 해고될 때마다 그들이 건네 준 말은 이러하다. “자네에게 고해성사를 보러 오겠네.” “숙식문제가 곤란해지면 일주일이고 한 달이고 언제든지 우리 집에 와서 지낼 수 있네.”

마지막 공장에서 함께 해고된 열다섯 살 노동자 미즈는 에지드에게 “우린 앞으로 친구예요.”하며 악수했다. 그 아이와 함께 일자리를 찾아다니다 어느 날은 “아저씨 집에서 ... 같이 살고 싶은데...” 하였다. 에지드 신부는 그날 일기에 “주님, 감사합니다. 집도 절도 없는 이 가엾은 어린 노동자의 우정에 감사드립니다.” 하고 썼다. 에지드 신부는 “지상이 아직 천국이 아니기 때문에 복음이 필요하다”면서, “오늘의 세상은 하느님의 현존으로 불타는 떨기나무”라고 말했다. 사람들이 살고 있는 구체적이며 복잡한 노동현장은 “하느님께서 사람들을 만나러 오시는 거룩한 곳”이었다. 그곳에서 ‘우정’이 발생한다.

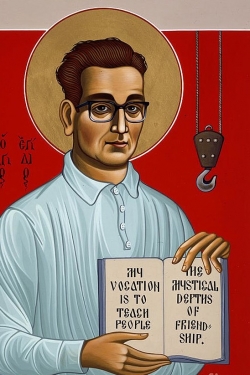

에지드는 “우정과 동료애는 다르다.”면서, “우정은 친구를 찾되, 하느님께 예속된 자로서 찾으며, 친구의 친밀함은 친밀함 자체이신 하느님 안에 자리잡고 있다.”고 말한다. “내 친구는 영원한 하느님 사랑의 다정한 여명”이라고 말하는 에지드 신부는 우리는 친구와 구체적인 우정을 경험함으로써, 하느님과 인간이 나누는 우정 안으로 진입한다고 설명한다. 그 모든 관계가 하느님의 사랑을 드러내는 성사이기 때문이다. 그래서 자신의 성소를 “우정의 깊은 신비를 사람들에게 알리는 것”이라고 말했다.

“친구 안에서 당신을 찾은 이후

당신 안에서 친구를 찾고자 하나이다.

친구의 친밀한 내면 안으로 들어가려 할 때

당신의 친밀한 내면 안으로 들어가오며,

친구의 눈길을 이해하려 할 때

제 두 눈 당신의 얼굴을 바라보며 쉽니다.”(1960.1.31.일기)

한상봉 이시도로

도로시데이영성센터 코디네이터

<가톨릭일꾼> 편집장